救仁郷由美子「安井浩司『自選句抄 友よ』の句を読む」(13)

花鶏ども流れる宇宙も化粧して 浩司

既刊されている安井浩司の句集は十七冊であるが、「花鶏」を題とした句は、第十五冊目から第十七句集までに見られる。

花鶏(あとり)ども並べる有(う)毒の電線に 山毛欅林と創造』

花鶏待つどの山上も空処持ち 『空なる芭蕉』

百穴にみな消えてゆく花鶏(あとり)ども 『宇宙開』

法華塔北の花鶏の逆(さか)戻り 〃

花鶏ども流れる宇宙も化粧して 〃

花鶏搏つ崖いちめんの色垢や 『烏律律』

十七冊の句集の主題は「旅」であり、それは「俳句」と「安井浩司」の言語の深層への旅であった。掲出六句も一句毎に言語の深層への旅である。

掲出した六句は出版順に書き出したのだが、一句目に「並べる」という「花鶏」への作者の意志が表されている。三句目は、「みな消えてゆく」と作者の見守る視点に変わり、四句目で、「逆(さか)戻り」と動行を仰視し、そして、掲句の「花鶏」の句になる。

「花鶏」の季語は秋にある。

晩冬から冬にかけて、ユーラシア大陸北部(シベリア)から、日本全国各地に飛来する渡鳥である。安井の出生地、秋田県でのその、花鶏の映像を見る機会があった。山林の中、一本の流れる川、この川辺一面を、一斉に飛び立ってゆく様子は、まさしく「花鶏ども」の大群であった。現在でも、大群は時おり飛来するが、毎年、少数の群れが、十月から五月くらいまで各地にいるようだ。

角川大歳時記によれば、江戸時代、山地、森林、畑に渡ってきた「花鶏」は「好んで群れを成し、幾千百ということ知らず(『本朝食鑑』)」、また、『日本大百科全書』では、「群れは数万羽になるのもめずらしくなく、『日本書紀』巻29には、六八一年十一月、天を隠して飛んだ大群の花鶏の」記述を見る。

千五百年前の事である。

この「花鶏」の雄は頭と背が黒色。胸と肩は橙色を帯び、腹は白く、全体に華やいだ雰囲気は鮮やかに目に写る。雌は雄よりも淡い色彩だが、落ちついた色合いは、やはり華やかさがある。

秋とはいえ、「長月六日」(陰暦九月)、太陽暦では十月となる。

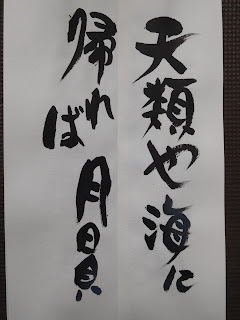

『おくのほそ道』、最後の旅路の十月、別れと去りゆく秋を惜しんだ大垣での芭蕉の句、

蛤のふたみにわかれ行く秋ぞ 芭蕉

そして、江戸中期、芭蕉が没した後、象潟で芭蕉翁を偲んで菅江真澄は、板戸(秋田県)の山路に分け入り「木々の紅葉がことに色よく染まり、それに朝陽(ひ)があたって、まばゆく見捨て通りすぎるには惜しいほどである(『遊覧記』5)と記した。

別れ惜しむ秋へのさびしさと、「まばゆく見捨て通りすぎるには惜しい」秋。しかし、「花鶏ども」掲句には惜しむ秋の情緒はない。錦秋の美しさも、冬を告げる花鶏が飛来する華やいだ雰囲気も、万物、天地間すべてのものは美しく、一際、花鶏の飛ぶ群れは美しい。

花鶏ども流れる宇宙は化粧して 浩司

一際、美しい「花鶏ども」に、宇宙間に存在する数限りない一切の事、物、が、祭事や祝事の日に「化粧」するごとく、思わず「化粧して」しまうのではなかろうかと戯けてみせた晩秋の美への諧謔の一句。

幻想的で難解に感じる掲句も、俳句の当たり前な読みを言葉に読めば読めてしまう。そして、どこまでも俳句であるにもかかわらず詩を感じる。詩であるかないかは読者が感じるかどうかという曖昧なものであるし、俳句が詩であるということではないが、十七音の世界が、宇宙を感じさせてしまうのは詩の力であるように思える。中七、下五の「流れる宇宙も化粧して」の比喩が詩言語となり、「花鶏」の季語と組み合わされている。それ故に、どこまでも俳句である一句に詩を感じることになる。

詩を感じることで、たとえば、掲句の「宇宙」を万有、万象での宇宙と捉えれば、俳句の読みの自由は、作品同様に無限となる。

最後に、安井の俳句が、幻想的であっても、俳句の基本である視て書くことから俳句を起こし、観念的と思える俳句も、安井の現実(個我)から書き起こされていることが、詩の実感として残されている。そして、ここでも「文体」と「構造」になるが、個我からの天地への視点、世界に対してのベルグソン的一点透視画法の文体に対して、もの皆等しく、個我と、天と地の万有の「俳句の構造」が、秋田の地に眠る安井の、俳句の未来に託した願いであるが、若き俳人たちに伝えていきたかったことであろう。

photo:kunigou ↑